2024年7月18日收到讣告,大学时的老师张贤科教授因病去世,一时不敢相信,因为他才80岁。但讣告不可能是假的,现实是残酷的。与贤科老师的交往也慢慢从我的记忆中唤醒。

贤科老师退休前任清华大学数学科学系教授,1969年本科毕业于中国科学技术大学数学系,1973年至1993年在中国科学技术大学任教,并获得硕士和博士学位,1993年加入清华大学数学科学系,直至2009年退休。

这是百度可以查到的贤科老师的照片。他本人其实比照片更帅,堪称数学男神。认识贤科老师是在中国科技大学本科三年级学抽象代数,好像他是接了李乔老师的课。比起其他任课老师,他相对年轻,只比我们大十来岁,在他身上找不到那种沧桑的感觉,说话比较随便,也挺风趣,音调不高,再加上语速较快,需要仔细听,正好帮我们集中注意力。多少年以后,在他课上学的啥东西都不记得了,但有一句话至今没有忘,他说“有的时候一流的工作是二流的脑袋做出来的”。当时坐在我身后的外班的两个学生小声嘀咕“这是什么逻辑!”我那个时候还不完全理解贤科老师这句话的含义,因为脑子里没有“例子”,但对那两位同学的“批判”也并没有苟同,感觉他这样说一定有他的道理,只是我还不能完全理解而已。

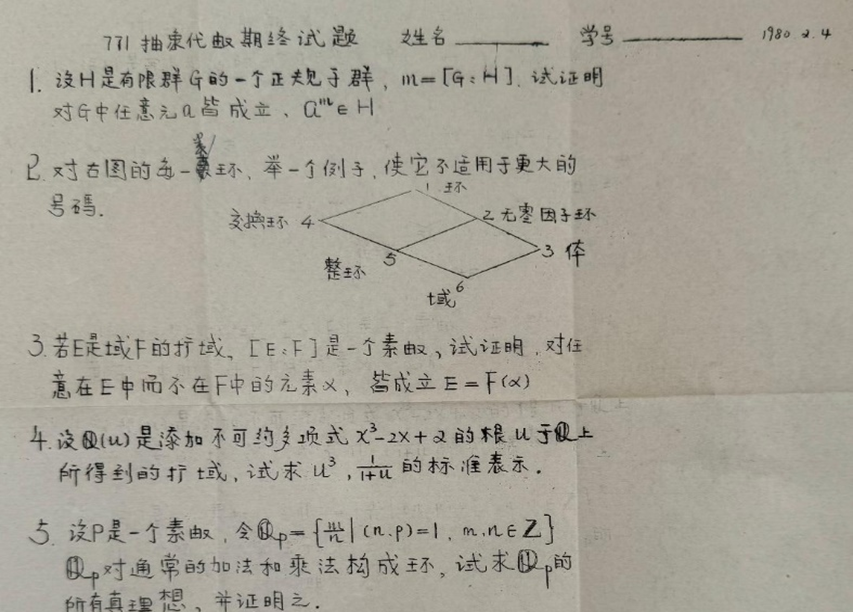

这是我们的抽象代数期终考试卷,如今不复习一下已经做不出来了。与贤科老师的第二次的交集是1987年夏天到1988年夏天在马里兰大学(College Park),他的身份是公派访问学者。由于当时的中国改革开放刚刚起步,教授的工资绝对值与美国相比相差近百倍,访问学者的月薪好像是三、四百美元,不足我们作为TA和RA的研究生薪酬的一半,但相对于国内工资还是要高出至少二十倍。记得曾帮着贤科老师抬床垫儿,那个时候中国研究生的床垫儿不是前面毕业的师兄师姐留下来的,就是在垃圾箱捡的(听起来吓人,但有的时候运气好可以碰到八、九成新的床垫)。我们把多余的一个床垫搬到他们七人合租的两室一厅的房间里,里面的拥挤可想而知,两间卧室各住两人,客厅面积大些,用被单隔开住三个人。冰箱包括冷藏和冰冻部分严格划分成七块,里面塞得满满当当,没有一点儿多余的空间。肉食大部分是鸡腿鸡胸,蔬菜则以大白菜为主。贤科老师说,鸡在国内是“奢侈品”,在美国卖得比中国都便宜。这样算来,他们每月的花费包括房租不超过一百美元,大部分的钱留下来,一年后回国时在免税商店购买“八大件”(自行车、手表、洗衣机、电冰箱、电风扇、录音机、电视机,照相机),一步到位完成家庭“硬件”现代化。贤科老师一定是一位顾家的好丈夫、好父亲。

贤科老师到访的时候,我女儿几个月大,还穿着纸尿裤。当时中国还没有那玩意儿,他好奇问每天要换几次,每片纸尿裤平均多少钱,最后给我算了一笔账“你女儿几个月尿掉一台彩电”。但话锋一转说,最好的投资就是孩子,这是“一本万利”的买卖。

贤科老师访问的那年,一位同班同学申请马里兰大学,由于科大老师们的严苛(抱歉我用“苛”这个字),771很多人的成绩单并不那么“闪耀亮眼”。数学系有位台湾籍的朱教授有兴趣接收他,知道贤科老师来自科大,征询他的意见,得到的回答是“我们科大的毕业生个个优秀,不用看成绩单”。结果一锤定音,同学成为朱教授的关门弟子。

第三次是1997年夏天,我在Texas Tech 拿到终身教职(tenure)后回国访问,其中一站是清华大学,东道主是韩厚德教授。当时贤科老师已经调到清华大学数学系,虽然不是同行,也来听我报告,之后带着我骑自行车周游校园。那是我第一次游览清华校园,只感觉比科大校园大多了,像公园一样。现在想来贤科老师一定是专挑好的“景区”给我看。骑行中提起我们在马里兰大学经常开车带他去购物的往事、还回忆当年的一些趣闻。他是位积极乐观的人。那次给我印象最深的是他讲的费马大定理的故事。1993年6月21-23日,Andrew Wiles在牛顿数学研究所作报告,贤科老师是听众之一,当时的场面非常热烈,讲演厅座无虚席,最后一天过道里都坐满了人,得到消息的都想见证这一历史时刻。后来的故事大家都知道,审稿的过程中发现了漏洞,而补上这个漏洞用了9个月的时间。这期间在一次1993年底的数学会议上,贤科老师又见到了Andrew Wiles,后者外貌的变化是巨大的“脸色苍白,瘦的不成人样”,足见当时的压力有多大。

最后一次见贤科老师是2019年11月28日,我去清华大学作“杰出学者讲座”报告,邀请人是黄忠亿教授。当时,贤科老师已经退休,还特意赶来看我叙旧,他是一位重感情的人。还不到5年,那么精神的他,却不曾想如今已作古。80岁,在今天不算是长寿。贤科老师的音容笑貌仍然留在我的脑海里,包括他的面容,凌乱的头发,褐色的眼球,红红的鼻头,讲话时略带俏皮的嘴唇,……他这样有趣的人是该去天国的。